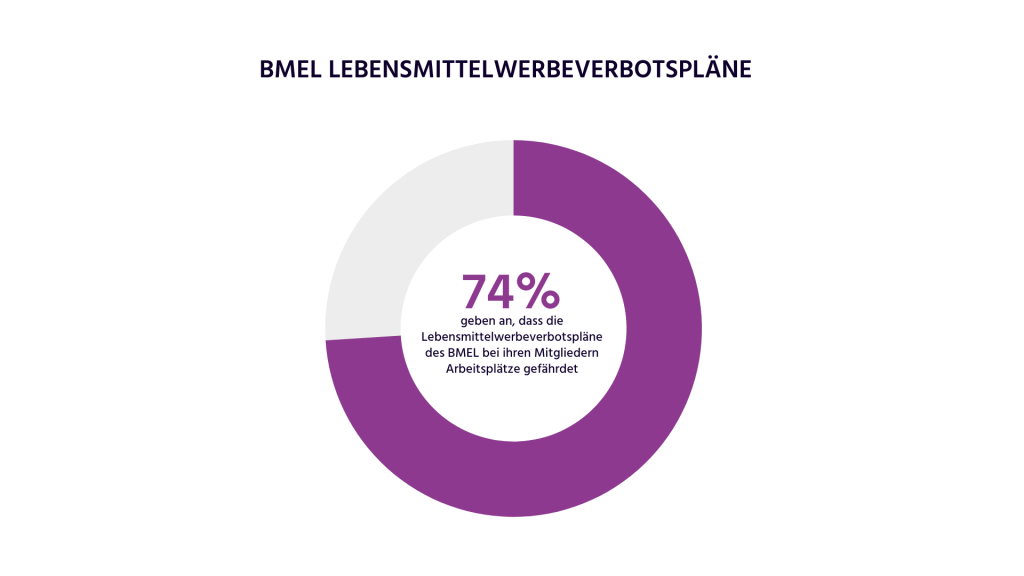

Lebensmittel- und Werbewirtschaft widersprechen Minister Özdemir: breite Ablehnung gegen Kinder-Lebensmittel-Werbegesetz

34 Verbände der Lebensmittel- und Werbewirtschaft haben unter der Federführung des Lebensmittelverbands Deutschlands und des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) erneut gegenüber dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ihre geschlossene, ablehnende Haltung zum aktuellen Referentenentwurf des Kinder-Lebensmittel-Werbegesetzes (KLWG) verdeutlicht. Dem vorausgegangen war die unwahre Behauptung von Bundesminister Cem Özdemir, dass sich „lediglich eine wirklich sehr kleine Gruppe von Leuten mit diesem Regelungsvorschlag schwertut“ (O-Ton Bundesminister Cem Özdemir im Rahmen der Vorstellung des Ernährungsreports 2023 am 13.10.2023).

Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands, kontert: „Es geht in der Werbeverbots-Debatte nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern um eine eindeutige Faktenlage. Diese Fakten haben wir uns nicht ausgedacht, sondern sie sind nachzulesen in mehreren Ausarbeitungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags sowie in den wissenschaftlichen Bewertungen von Prof. Dr. Martin Burgi und Katharina Schüller. Ebenso haben die Bundesländer sich kritisch geäußert. Wir argumentieren nicht gegen den Schutz von Kindern, wir argumentieren gegen einen Gesetzesentwurf, der so tut, als würde er Kinder schützen wollen. Zielführende Schritte können nur wirklich zielgerichtete Maßnahmen sein, die beim Individuum ansetzen, also Ernährungs- und Medienbildung, Bewegungsförderung und ein vielfältiges Lebensmittelangebot für jeden Bedarf.“

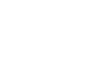

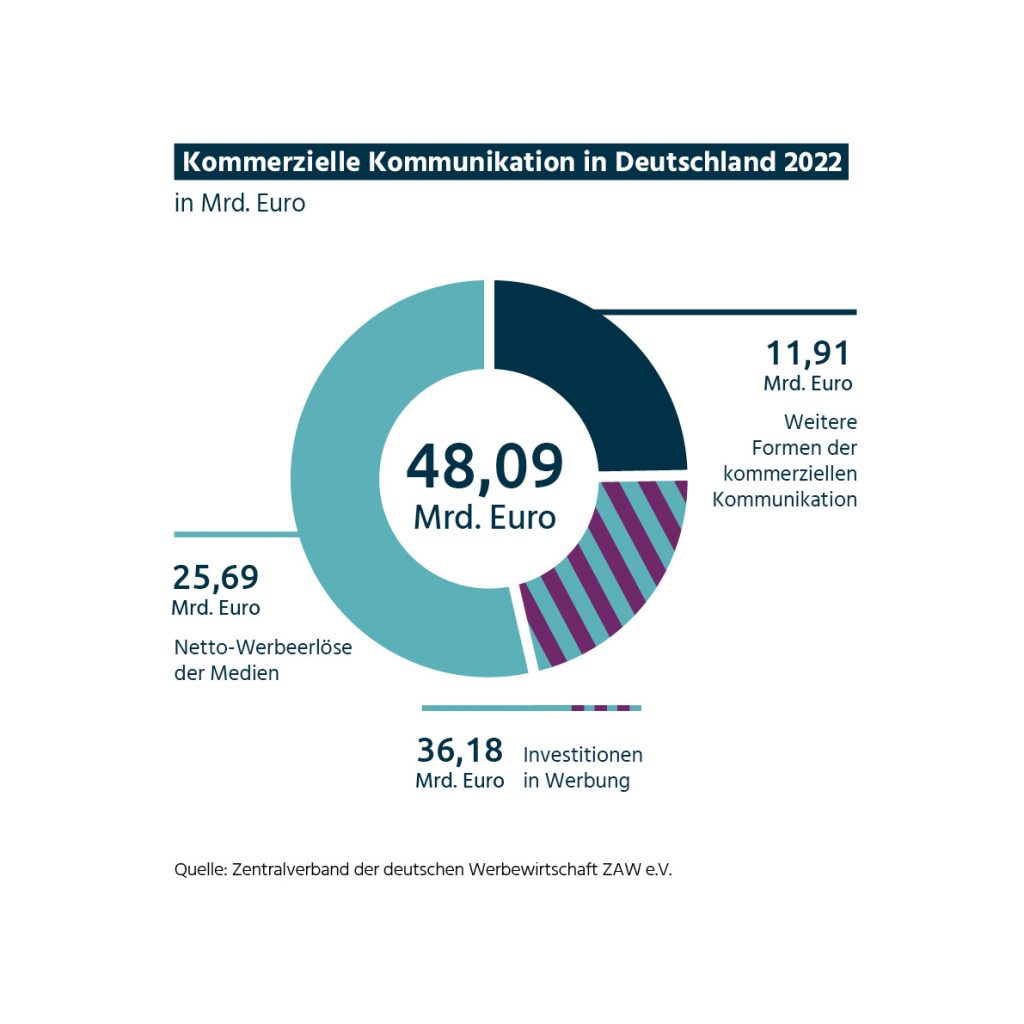

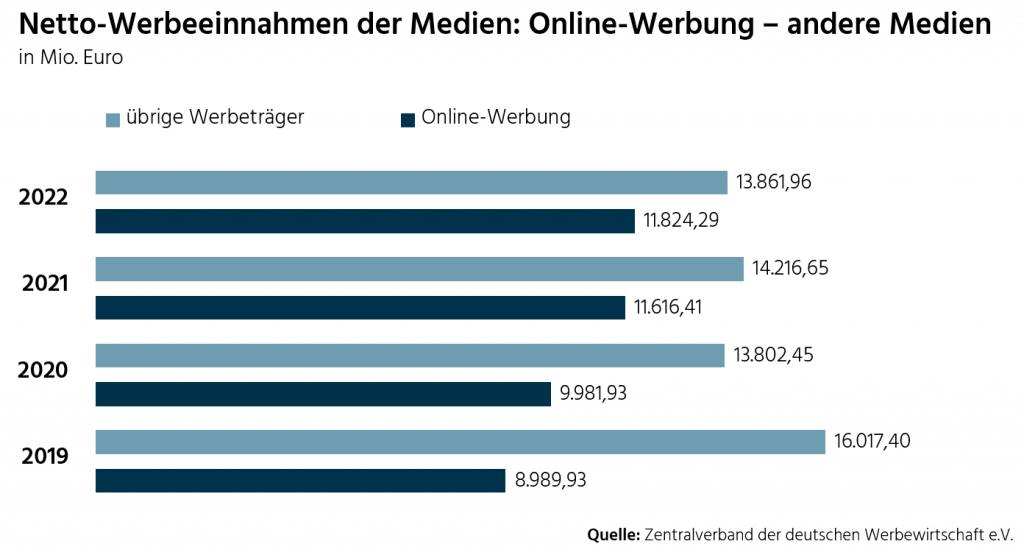

Dr. Bernd Nauen, Hauptgeschäftsführer des ZAW, ergänzt: „Der KLWG-Entwurf ist unter allen maßgeblichen Gesichtspunkten nicht tragfähig: die im Koalitionsvertrag vereinbarte Ausrichtung wird deutlich verfehlt, er stuft rund 70 Prozent der Lebensmittel als ungesund ein und verbietet pauschal, auch gegenüber Erwachsenen, ihre Bewerbung. Dies zieht einen irreparablen Schaden in der Medien- und Werbewirtschaft nach sich, da rund 3 Mrd. Euro Werbeeinnahmen fehlen werden, die nicht kompensiert werden können und u.a. die Refinanzierung von Qualitätsjournalismus, Unterhaltung, Kultur und Sport beschädigen. Wirksamkeitsbelege für die Reduktion von kindlichem Übergewicht durch Werbeverbote liefert das BMEL nicht, es gibt sie auch nicht. Hinzu kommt, dass für weite Teile der Vorschläge bereits keine Kompetenzgrundlage besteht und die Regelungen deutlich unverhältnismäßig wären. Eine solche Politik ist für Unternehmen, Medien, Verbraucher und den Gesundheitsschutz nicht anzuraten – erst Recht in der gegenwärtigen Verfassung des Landes.“

Die Kritikpunkte der Verbände im Überblick:

• Durch die Anlehnung an das WHO-Nährwertprofil-Modell für Europa 2023 (Stand Referentenentwurf vom 28.6.2023) erfasst das KLWG weiterhin schätzungsweise 70 Prozent aller Lebensmittel.

• Der Entwurf erfasst dabei nicht nur solche Werbung, die sich an Kinder „richtet“, sondern nahezu jegliche Kommunikationsmaßnahmen in den adressierten Medienformaten.

• Das KLWG ist wirtschafts- und innovationsfeindlich. Wenn schätzungsweise 70 Prozent der unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben hergestellten und vertriebenen Lebensmittel regierungsseitig auf mehr als fragwürdiger Grundlage und in völlig unverhältnismäßiger Weise pauschal als „ungesund“ abqualifiziert und mit prohibitiven Werbeverboten belegt werden sollen, wird der Kernbestand marktwirtschaftlicher Prinzipien ausgehöhlt.

• Das BMEL besitzt selbst erklärtermaßen keinerlei Wirksamkeitsbelege für das angestrebte Ziel, mit Werbeverboten eine direkte Wirkung auf gesundheitliche Endpunkte zu erzielen. Dies wurde vom Max Rubner-Institut bestätigt.

• Dafür werden aber wissenschaftliche Studien, die keine Kausalität zwischen Werbung und kindlichem Übergewicht belegen, als vermeintliche Begründung für eine Wirksamkeit des Gesetzes aufgeführt. Ein genauerer Blick in bestehende Studien bestätigt hingegen, dass die Behauptungen zu den angeblichen negativen Wirkungen von Werbung auf das Ernährungsverhalten und die Übergewichtsprävalenz von Kindern nicht tragfähig sind (siehe Gutachten von Katharina Schüller[1]).

• Das KLWG ist rechtlich weiterhin nicht tragfähig. Die Rundfunkkommission der Bundesländer sieht keine kompetenzielle Grundlage für den KLWG-Entwurf. Der neu aufgelegte Entwurf ändert zudem an der (zum ersten Entwurf) in einem umfassenden Gutachten von Prof. Dr. Martin Burgi[2] vorgetragenen Kritik substanziell nichts.

Die Verbände der Lebensmittel- und Werbewirtschaft haben ihre Kritik in einem Schreiben an Bundesminister Cem Özdemir noch einmal umfassend dargelegt.

Unterzeichner sind:

Lebensmittelverband Deutschland e. V.

Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e. V.

Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft e. V.

Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e. V.

Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie e. V. (bogk)

Bundesverband der Systemgastronomie e. V.

Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e. V. (BVLH)

Bundesverband Deutscher Wurst- & Schinkenproduzenten e. V.

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V.

Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)

Bundesverband Druck und Medien e. V. (bvdm)

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.

Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e. V.

Bundesverband spezielle Lebensmittel (DIÄTVERBAND) e. V.

DEHOGA Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e. V.

Deutscher Bauernverband e. V. (DBV)

Deutscher Fleischer-Verband e. V.

Deutsches Tiefkühlinstitut e. V. (dti)

FAW Fachverband Außenwerbung e. V.

Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e. V.

Kulinaria Deutschland e. V.

Markenverband e. V.

Milchindustrie-Verband e. V.

MVFP Medienverband der freien Presse e. V.

Süßstoff-Verband e. V.

VAUNET – Verband Privater Medien e. V.

Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. (VdF)

Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS e. V.

Verein der Zuckerindustrie e. V. (VdZ)

Verband Deutscher Großbäckereien e. V.

Verband Deutscher Mineralbrunnen e. V.

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e. V. (WVZ)

Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e. V. (wafg)

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V.

[1] https://www.stat-up.com/post/wissenschaftliches-gutachten-zur-wirkung-von-werbung-auf-die-ern%C3%A4hrung-von-kindern

[2] https://www.lebensmittelverband.de/de/aktuell/20230426-gesetzesentwurf-zu-werbeverboten-ist-verfassungs-und-europarechtswidrig