Verbraucher

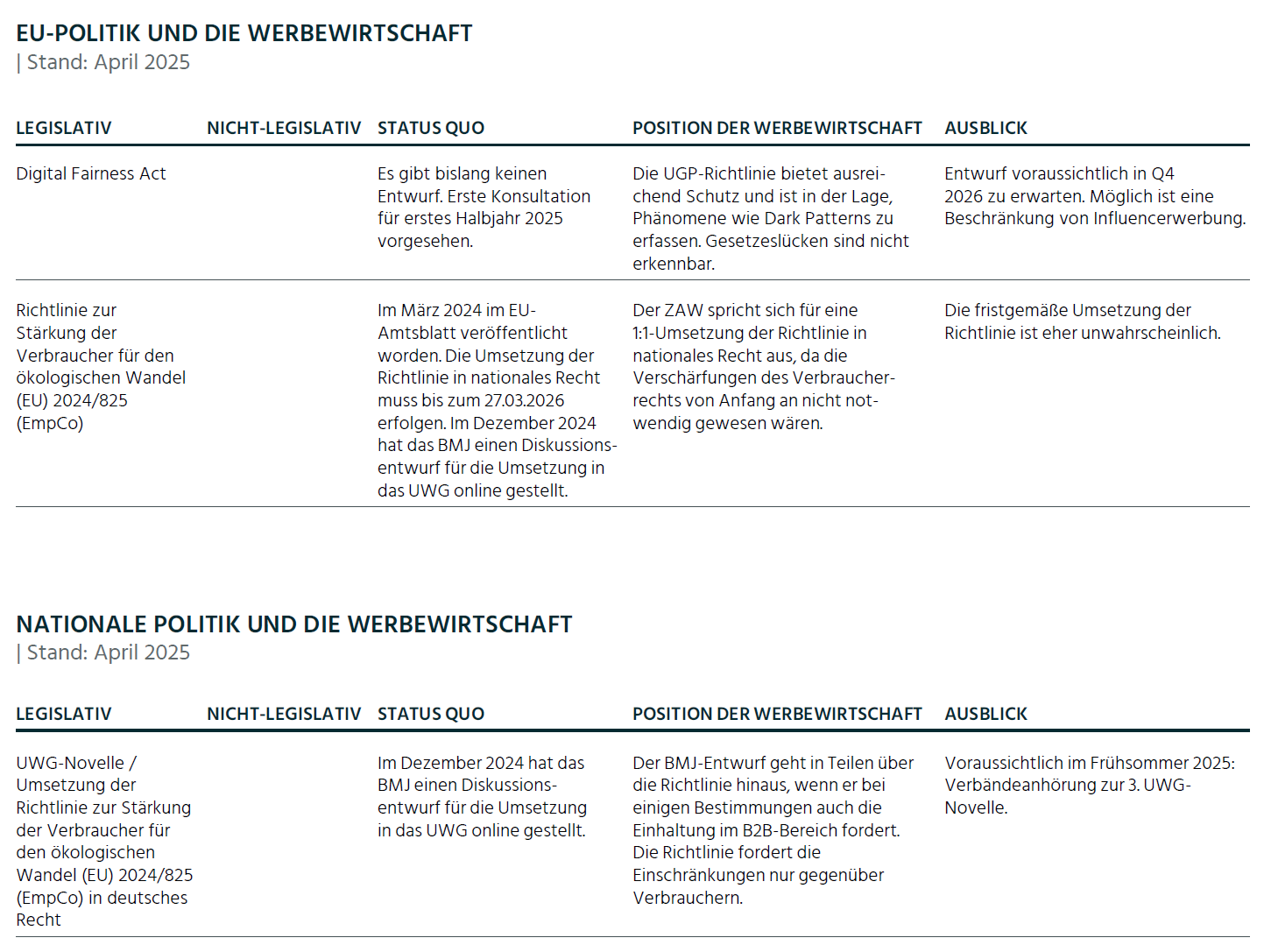

Im europäischen Verbraucherschutz besteht weiterhin das Bedürfnis, aktuelle Regelungen, insbesondere im digitalen Umfeld, zu überprüfen und Lücken zu identifizieren. Die Kommission hat im Herbst 2024 als Ergebnis des „Digital Fairness Fitness Checks“ festgestellt, dass die bestehenden EU-Verbrauchergesetze nicht vollständig ausreichen, um Verbraucher im digitalen Raum zu schützen. In diesem Zusammenhang wurde auch der „Digital Fairness Act“ angekündigt.

DIGITAL FAIRNESS FITNESS CHECK – EIGNUNGSPRÜFUNG DES EU-VERBRAUCHERRECHTS ABGESCHLOSSEN

Laut Kommission weisen die Ergebnisse des Fitness Checks auf Probleme mit sogenannten „Dark Patterns“ hin. Unter Dark Patterns werden hier manipulative Designs oder Prozesse verstanden, die Verbraucher auf Websites zu ungewollten Handlungen verleiten. Darüber hinaus hätten Verbraucher Probleme mit süchtig machenden Designs, personalisierter Werbung und Influencer Marketing. Außerdem würden unterschiedliche Auslegungen in den Mitgliedstaaten und fehlende Durchsetzung einen wirksamen Verbraucherschutz behindern.

Der ZAW hatte im Rahmen des Fitness Checks dargelegt, dass das derzeitige EU-Verbraucherrecht keiner größeren Überarbeitung bedarf. Phänomene wie Dark Patterns sind schon jetzt wirksam über das Verbot der aggressiven und irreführenden Praktiken in der UGP-Richtlinie erfasst. Durch diese Richtlinie gelten innerhalb der EU einheitliche Regelungen (Prinzip der Vollharmonisierung Art. 4 UGP-Richtlinie), sodass es nicht an einer Regelungslücke in einzelnen Mitgliedstaaten mangeln kann. Hier kann allenfalls eine fehlende nationale Umsetzung oder Durchsetzung der bestehenden europäischen Vorgaben vorliegen.

DIGITAL FAIRNESS ACT – GESETZ FÜR DIGITALE FAIRNESS

EU-Justiz-Kommissar Michael McGrath wurde im Herbst 2024 angewiesen, einen Digital Fairness Act (DFA) zu entwerfen. Der DFA soll die im Fitness Check gefundenen Lücken (s.o.) schließen. Im Bereich Influencer Marketing ist es wichtig, die bereits bestehenden Regelungen und Initiativen von Selbstregulierungsorganisationen mit einzubeziehen. Hier werden teilweise Werbeverbote für ganze Produktgruppen gefordert und es erscheint möglich, dass die Kommission ein solches Verbot aufgreift. Es sollte außerdem unbedingt das Zusammenspiel verschiedener europäischer Regulierungsinstrumente untersucht werden. Hier ist eine bessere Abstimmung innerhalb der Kommission zwischen den unterschiedlichen Generaldirektionen, die sich mittlerweile mit den digitalen Themen befassen, unabdingbar.

BGH BESTÄTIGT WIRKSAMKEIT DER CPC-VERORDNUNG

Immer wieder wird über eine Anpassung der Bestimmungen in der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPC-Verordnung) diskutiert. Die EU-Kommission hat nach Evaluierung und Konsultation eine Überprüfung zunächst ausgesetzt. Der ZAW hat immer wieder betont, dass die private Rechtsdurchsetzung in Deutschland effektiv erfolgt und ein Paradigmenwechsel zu einer Aufsichtsbehörde nicht notwendig ist.

Im Sommer 2024 wurden Pläne des Wirtschaftsministeriums bekannt, nach denen eine Erweiterung der Befugnisse des Bundeskartellamts bei Verstößen gegen Verbraucherrecht geplant war. Der ZAW machte gemeinsam mit Partnern darauf aufmerksam, dass sich die privatrechtliche Durchsetzung von Verbraucherrechten seit Jahrzehnten bewährt hat, da diese schnell, effizient und ohne unnötige Bürokratie funktioniert. Das Vorhaben wurde von der Ampelregierung nicht weiterverfolgt.

Im Februar 2025 hat der BGH eine Entscheidung des Umweltbundesamtes bestätigt und sich zu Grundsatzfragen im grenzüberschreitenden Verbraucherschutz geäußert. Darin erkennt er an, dass das bestehende CPC-Netzwerk und die Durchsetzung der Verbraucherrechte funktionieren. Ausgangspunkt des Rechtsstreits war, dass die zuständige belgische Behörde das Umweltbundesamt ersucht hatte, gegen irreführende Umweltaussagen eines deutschen Unternehmens vorzugehen. Stand: April 2025