Werbemarkt auch 2023 im leichten Plus. Wirtschaftliche Aussichten für 2024 aber unsicher, politische Vertretung der Branche geforderter denn je.

Werbemarkt auch 2023 im leichten Plus. Wirtschaftliche Aussichten für 2024 aber unsicher, politische Vertretung der Branche geforderter denn je.

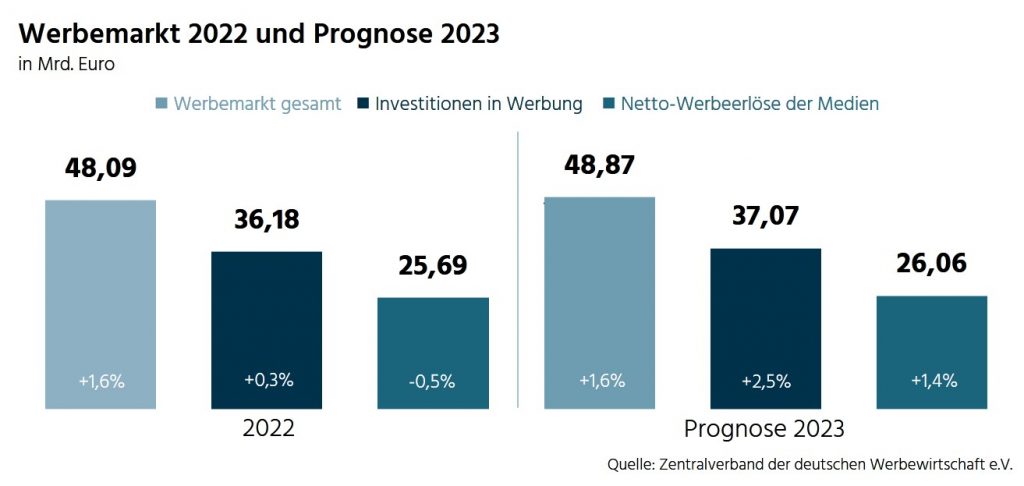

Das Marktvolumen der Werbewirtschaft stieg 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent auf rund 48,79 Mrd. Euro. Die medienbasierten Investitionen in Werbung stiegen um 2,2 Prozent auf 36,98 Mrd. Euro (2022: 36,18 Mrd. Euro). Die Branche, deren Anteil am BIP sich auf 1,2 Prozent beläuft, lässt die Jahre mit multiplen Krisen hinter sich und verzeichnet das zweite Jahr hintereinander ein leichtes Gesamtplus. Nach dem Rückgang der Netto-Werbeeinnahmen der Medien im Vorjahr konnten nunmehr deren Nettoerlöse um 0,7 Prozent zulegen. Dagegen sanken die Einnahmen durch weitere Formen kommerzieller Kommunikation um 0,8 Prozent. Weitere Steigerungen im Jahr 2024 sind möglich, bedürfen aber deutlich verbesserter Rahmenbedingungen. Bleiben sie aus, wird die Erholung auf breiterer Front kaum eintreten. Besorgniserregend: Für die Werbewirtschaft drohen weiterhin Verbote und bürokratische Überregulierung – in Deutschland wie auch auf EU-Ebene. Der ZAW blickt im 75. Jahr der Vertretung der Branche auf große Herausforderungen.

ZAW-Präsident Andreas F. Schubert bilanziert: „Das Erfreuliche vorweg: Die Werbewirtschaft ist 2023 gewachsen, und zwar um 1,5 Prozent auf 48,79 Mrd. Euro. Das ist in einem Jahr, das vielfach Grund zur Sorge gegeben hat – ökonomisch, politisch und beim gesellschaftlichen Zusammenhalt – eine gute Nachricht. Die Branche ist, so wie vom ZAW prognostiziert, auf Wachstumskurs geblieben – allerdings auf einem sehr fragilen. Auch 2024 wird die gesamtwirtschaftliche Lage angespannt bleiben. Der anhaltende Krieg in der Ukraine und Wahlen mit besorgniserregenden Prognosen stehen bevor. Die Demokratien sind europaweit herausgefordert. Bei angespannter Budgetlage sucht die Politik nach Lösungen, um das Notwendige zu bewirken und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken. Die strukturellen Probleme des Standorts werden mittlerweile erkannt, Ankündigungen sind aber noch keine Resultate. Drohende Werbeverbote auf nationaler Ebene und nach den EU-Wahlen zu Lasten der Marktkommunikation gehende europäische Vorhaben sind in dieser Situation mehr als hinderlich, insbesondere im Hinblick auf die Refinanzierung der für die Demokratie hochrelevanten Medien. Die Interessenvertretung im ZAW-Netzwerk hat größere Bedeutung denn je.“

Der Werbemarkt 2023

Die Werbewirtschaft verzeichnet auch 2023 ein leichtes Plus und setzt damit das sanfte Wachstum aus den letzten beiden Jahren fort. Mit einem Marktvolumen von 48,79 Mrd. Euro (2022: 48,09 Mrd. Euro) liegt der Werbemarkt in Deutschland jetzt über dem Vor-Coronawert von 48,33 Mrd. Euro.

Die Gesamtinvestitionen in kommerzielle Kommunikation setzen sich zusammen aus den medienbasierten Investitionen in Werbung (36,98 Mrd. Euro), inklusive der Netto-Werbeeinahmen erfassbarer Werbeträger, sowie den weiteren Formen kommerzieller Kommunikation (11,81 Mrd. Euro).

Bei den Netto-Werbeeinnahmen der erfassbaren Werbeträger konnte die Branche 2023 ein leichtes Plus von 0,7 Prozent verzeichnen und damit das Minus aus dem Vorjahr von 0,5 Prozent kompensieren. Die weiteren Formen kommerzieller Kommunikation (Werbeartikel, Sponsoring, Kataloge | Weitere Werbedrucke) mussten einen Rückgang um 0,8 Prozent hinnehmen, nachdem sie im Vorjahreszeitraum durch Nachpandemieeffekte um rund 6 Prozent zugelegt hatten.

Das Bild bei den Nettodaten fällt für die einzelnen Werbeträger sehr gemischt aus. Von den erfassten Werbeträgern schnitten einige – darunter der gesamte Digitalbereich – (deutlich) positiver als 2022 ab. Hauptnutznießer waren hier allerdings erneut die dominierenden Plattformen, während alle anderen Publisher weitaus schwächer vom starken digitalen Plus profitieren konnten. Positiv entwickelten sich auch Kino- und Außenwerbung. Ein Werbeträger, Radio, stagnierte (nahezu), alle anderen, namentlich der Printbereich und TV, mussten teilweise deutliche Rückgänge verkraften (alle Daten in gesonderter Grafik).

Die Anteile der Werbeträger am Gesamtnettoumsatz in Deutschland weisen im Vorjahresvergleich eine anhaltende Tendenz in Richtung Digitalmarkt auf: Internetwerbung verzeichnet eine Steigerung um 3,7 Prozentpunkte von 46,0 Prozent auf nahezu 50 Prozent (49,7 Prozent). Print fällt auf 28,2 Prozent zurück (2022: 29,4 Prozent), Fernsehen | Bewegtbild auf 19,6 Prozent (2022: 20,7 Prozent). Postalische Direktwerbung, Außenwerbung, Radio | Audio und Kino bleiben bei den Marktanteilen weitgehend stabil.

Eine wesentliche Erkenntnis aus den Nettodaten lautet: Die Bestreitbarkeit der dominanten Marktpositionen der digitalen Gatekeeper-Plattformen fällt nach wie vor aus. Die Marktdaten belegen, dass die Wachstumsdominanz einiger weniger Plattformen ungebrochen anhält. Die Erwartung mancher, wonach künstliche Intelligenz und Konkurrenz zwischen Plattformen hieran etwas ändern werde, wird sich nach Ansicht des ZAW nicht erfüllen. Im Gegenteil, solange wettbewerbsfeindliche Strukturen auf den digitalen Werbemärkten nicht aufgebrochen und einseitiger Regelsetzungsmacht nicht Einhalt geboten wird, wird die Schere zu Lasten abertausender Publisher und am Ende auch der Werbungtreibenden und Verbraucher weiter aufgehen.

Jobangebote in der Werbebranche gehen 2023 zurück

Nachdem 2022 die Stellenangebote um 10 Prozent gestiegen waren, gingen die Angebote 2023 mit einem Minus von 39 Prozent deutlich zurück. Insbesondere die werbenden Firmen waren 2023 äußerst zurückhaltend, was die Suche nach Mitarbeitern im Bereich der Werbeberufe betrifft. Die größte Nachfrage besteht traditionell bei den Agenturen, die im Berichtsjahr rund 81 Prozent der Angebote stellten, vor den Werbungtreibenden mit 14 Prozent und den Medien mit 5 Prozent.

Während bei den Agenturen Mediaexperten (561 Angebote), Mitarbeiter für Marketing und Werbung (532) sowie Auszubildende und Trainees (453) gesucht wurden, bestand bei den werbenden Unternehmen Bedarf für ausgebildetes Personal im Bereich Marketing und Werbung (450) – Auszubildende und Trainees wurden nur wenige für diesen Bereich gesucht (24). Bei den Medien wurden in erster Linie Mediaexperten gesucht (83), Auszubildende oder Trainees lediglich 6.

Die Arbeitslosenzahl im Bereich Marketing und Werbung stieg um 20,1 Prozent von 25.160 im Jahr 2022 auf 30.217 im Jahr 2023 (jeweils Monat Dezember), so die Bundesagentur für Arbeit. Auch hier zeigt sich, dass sich die Werbewirtschaft weiterhin in schwierigen Zeiten befindet. Rund 900.000 Menschen sind in der Branche beschäftigt.

Im Unterschied zum Vorjahr steht der Fachkräftemangel aktuell auf Platz 2 der Wachstumshemmnisse für die Agenturbranche, die größte Bremse ist die Konjunkturschwäche und die damit einhergehende Konsumzurückhaltung der Verbraucher. Die Hälfte der im GWA Frühjahrsmonitor 2024 befragten Agenturen hat derzeit mehr Festangestellte als noch im Vorjahr. Auch hier hält Künstliche Intelligenz Einzug: 19 Prozent der Agenturen haben eigens dafür neues Personal eingestellt und versuchen auch auf diesem Weg dem Fachkräftemangel zu begegnen.

ZAW-Trendanalyse Frühjahr 2024

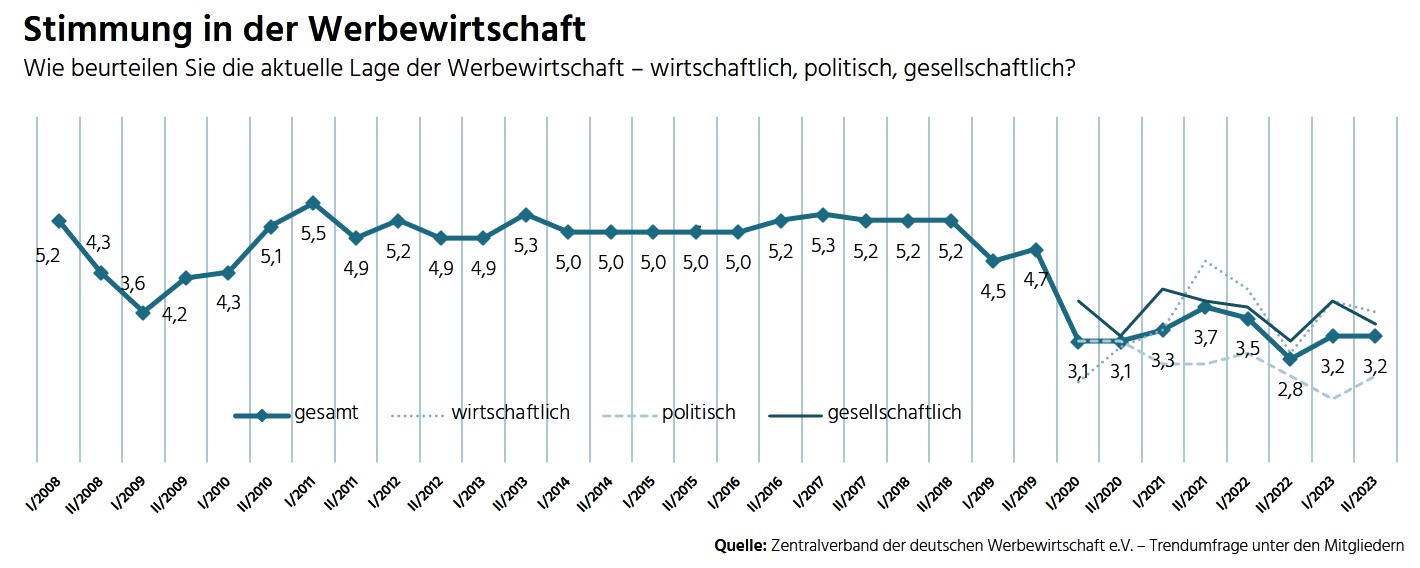

Die ZAW-Trendanalyse zeigt eine weiter besorgte Einschätzung der konjunkturellen und werbewirtschaftlichen Erwartungen. Die Unsicherheit ist groß, die Stimmung ist angespannt. Die Mehrheit befürchtet Stagnation oder gar einen Rückgang der Werbekonjunktur: 42 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden ZAW-Mitglieder erwarten für das Gesamtjahr 2024 eine schwarze Null, 18 Prozent erwarten eine schlechtere Entwicklung. Immerhin 39 Prozent sehen Chancen für eine verglichen mit 2023 positive Entwicklung. Diese Tendenz zeigt sich auch in den Erwartungen für das erste Halbjahr 2024.

Die Frage zur aktuellen Stimmung in der Werbebranche auf einer Skala von 8 = ausgezeichnet bis 1 = bedrohlich zeigt im Frühjahr 2024 mit 3,1 Punkten einen nahezu identischen Durchschnittswert wie in der Herbstwelle 2023 (3,2 Punkte). Aufgeschlüsselt nach Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ergeben sich für die wirtschaftliche Situation gleichbleibend 3,6 Punkte, zur politischen Lage nochmals schlechtere 2,3 Punkte (Herbst 2023: 2,5) sowie gesellschaftlich 3,3 Punkte (Herbst: 3,4 Punkte). Die weiterhin historisch niedrigen Werte können als Echo auf die wirtschafts- und werbepolitische Regierungsarbeit aufgefasst werden.

Die Arbeitsmarktsituation ist aus Sicht fast aller ZAW-Mitglieder problematisch: Rund 47 Prozent der Mitglieder beklagen weiterhin einen großen bis sehr großen Fachkräftemangel, ebenso viele einen mittelgroßen und nur 6 Prozent einen geringen. 75 Prozent geben an, dass die Lebensmittelwerbeverbotspläne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bei ihren Mitgliedern Arbeitsplätze sicher bzw. sehr wahrscheinlich gefährden – 46 Prozent der ZAW-Mitglieder sehen zudem, dass die Pläne ihre Geschäftsentwicklung stark bzw. sehr stark beeinflussen werden.

Die betrieblich unternehmerische Situation sehen die ZAW-Mitglieder wieder kritischer als noch im Vorjahr: 47 Prozent befürchten Insolvenzen (2023: 33 Prozent), 57 Prozent gehen davon aus, dass es Fusionen geben wird. Sorgen bereitet ihnen außerdem das für die Branche so wichtige Konsumklima: Nur 3 Prozent schätzen es als positiv ein, 41 Prozent als mittelmäßig und mit 56 Prozent mehr als die Hälfte als schlecht. Immerhin, gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine spürbare Verbesserung dar (2023: 78 Prozent).

Politische To-Dos

ZAW-Präsident Andreas F. Schubert appelliert an die Politik: „Wir brauchen beides: Auf der einen Seite regulatorisches Augenmaß, die Rückkehr zu Maß und Mitte, wenn es um Vorgaben und Einschränkungen geht. Und auf der anderen Seite tatkräftiges Engagement in Bezug auf die digitalen Werbemärkte. Die Möglichkeit freier und unbürokratischer Marktkommunikation ermöglicht erst den Erfolg von Marken und Innnovationen – und für Verbraucher angemessene Preise. Verbote und Bürokratie bewirken das Gegenteil. Zudem ist für die breite Zugänglichkeit, ja die Existenz vieler Medienangebote – und damit für die demokratische Verfassung der Gesellschaft – die Werbefinanzierung wichtiger denn je.“ Dr. Bernd Nauen, ZAW-Hauptgeschäftsführer ergänzt: „Evidenzbasierte Entscheidungen und Reality-Checks werden in vielen Bereichen benötigt: Wenn Forderungen nach produktbezogenen Werbeverboten erhoben werden, bezüglich der Vorgaben für umweltbezogene Werbung, bei der Beurteilung datenbasierter Geschäftsmodelle und ganz besonders auch mit Blick auf die Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen auf den digitalen Werbemärkten und dem Schutz vor einseitiger Regelungsmacht durch Gatekeeper. Wir sind gespannt, ob die europäischen Institutionen nach der Wahl die Zeichen der Zeit erkennen.“

Das ZAW-Jahrbuch 2024 ist erschienen, lesen Sie auf 54 Seiten Daten und Trends zur Werbewirtschaft, Werbepolitik und Selbstregulierung.